プレミア12日本代表選手たちの“代表選出歴”

日本の野球における最新の“フル代表” は昨年の秋に行われたプレミア12に出場したメンバーとなる。彼らはキャリアのなかで、代表としてどの程度国際大会に出場してきたのだろうか。まず、高校生以上を対象にした日本代表への選出がどれくらいあるのかを見ていこう。

まず投手から。菅野智之(巨人)は、東海大時代の2009年、主に大学生と社会人で構成される代表チームでアジア野球選手権に、また大学生による代表チームで日米大学野球選手権に出場している。2010年には世界大学野球選手権、2011年には再度日米大学野球にも出ている。メンバーのなかでは、国際大会の経験が最も豊富な選手だ。

これに続くのが澤村拓一(巨人)だ。中大時代、菅野と同様に2009年のアジア野球選手権と日米大学野球で代表となり2011年にプロ入り。3年目にして2013年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)代表にも入り、着実に国際大会での経験を積み上げてきた。大卒選手では、ほかにも山崎康晃(DeNA)が亜大時代の2013年に日米大学野球で代表入りしている。

社会人時代に国際大会を経験しているのは増井浩俊(日本ハム)。東芝に所属していた2009年に野球ワールドカップに出場。昨年のプレミア12は6年ぶりの代表選出だった。

高卒組では大谷翔平(日本ハム)が、2012年に18U(18歳以下)世界野球選手権への出場経験がある。松井裕樹(楽天)も2013年の同大会で代表に入った。この6人を除く投手、前田健太(ドジャース)、大野雄大(中日)ら7人は、若い時期に日本代表入りを経験していない。

野手では平田良介(中日)が、大阪桐蔭高時代の2005年に18歳以下の代表で戦うAAAアジア野球選手権に出場。同い年の川端慎吾(ヤクルト)も、市立和歌山商時代に同代表に入っている。プレミア12はふたりとも10年ぶりの国際大会だった。また、筒香嘉智(DeNA)も横浜高時代の2009年に同じ大会に出場している。

大卒では松田宣浩(ソフトバンク)が、亜大時代の2002年に1年生ながら世界大学野球と日米大学野球に出場。日米大学野球には翌2003年も出ている。2006年にプロ入りするとしばらく代表と縁がなかったが、8年目の2013年、第3回WBCでついに“フル代表”に名を連ねた。

中村悠平(ヤクルト)と中村晃(ソフトバンク)は、25歳以下のプロ選手による代表チームで挑んだ2010年のインターコンチネンタルカップに出場経験がある。当時の中村悠平は20歳、中村晃は21歳で実績は皆無だったが、この後チームでレギュラーをつかみ、プレミア12の代表に這い上がっている。

ここで名前の出た6人を除く坂本勇人(巨人)、山田哲人(ヤクルト)、秋山翔吾(西武)ら9人は、若い時期の日本代表入りを経験していない。

若い世代での代表経験者は28人中12人。プロ野球選手で甲子園を経験したことがあるのは、だいたい半数弱と言われるが、若いころに日本代表を経験した選手もほぼ同じような割合となっている。半数は若い時から順調に能力を発揮し、残りの半数はプロ入りしてから頭角を現しているということなのだろう。

将来的には、これをもう少し高い割合にしていき、国際大会の経験豊かな“フル代表”をつくっていくことが理想ではある。とはいえ、現状でもアマチュアによる日本代表や若手プロ選手による代表で戦う大会は、WBCやプレミア12といった“フル代表”を担う選手の育成をある程度果たしているようにも映る。特に当時は無名だった中村悠平や中村晃をインターコンチネンタルカップに出場させたあたりには、選考を行った関係者の先見の明を感じるところである。

2000年代、各世代の日本代表で経験を積んだ選手たち

さらに遡って、アテネ五輪(2004年)、北京五輪(2008年)と3回のWBC(2006年、2009年、2013年)で代表入りしてきた選手で、過去に目立った代表歴を持つ選手を見ていこう。

着実なステップを踏んだ選手の代表格といえるのは和田毅(ソフトバンク)。早大時代の2000、2002年に日米大学野球。2001年にアジア野球。2002年には世界大学野球に出場している。

2003年にソフトバンク入りするといきなり14勝。その年の秋には翌2004年のアテネ五輪の予選を兼ねたアジア野球でフル代表デビューし、翌年のアテネ五輪本戦にも出場した。さらに2006年の第1回WBC、2008年の北京五輪の代表にもなっている。北京五輪の予選を兼ねた2007年のアジア野球選手権では代表をはずれたが、約8年にわたり毎年のように国際大会に出場していた。その実績で評価を高め、2012年にMLB挑戦を果たすことになる。

ダルビッシュ有(レンジャーズ)は、東北高校に所属していた2004年に18U世界野球に出場。プロ入り後は2007年のアジア野球、2008年の北京五輪、2009年の第2回WBCとステップを踏み、2012年にテキサス・レンジャーズ入りする。

同じく甲子園のスターだった田中将大(ヤンキース)もこれに似ており、駒大苫小牧高時代の2005年にAAAアジア野球で代表入り。2008年には北京五輪、2009年、2013年にはWBC代表となり、2014年にニューヨーク・ヤンキースへ。高卒入団選手は、大卒選手に比べ国際大会での経験が積みにくいものだが、一気にフル代表クラスに駆け上がった両者には当てはまらないようだ。

野手では長野久義(巨人)が、国際大会の経験が豊富だ。日大時代の2006年は、7月に世界大学野球、日米大学野球の代表に、11月にアマチュアで編成された代表で挑むアジア大会、インターコンチネンタルカップに出場するなどタフなシーズンを送った。

翌年社会人のホンダに進むと、2007年、2009年に野球ワールドカップで代表入りを果たす。2010年にプロ入りして初めて迎えた大舞台、2013年の第3回WBCで見事に代表となった。

鳥谷敬(阪神)は早大時代、日米大学野球に2001年から3年連続出場と代表の常連だった。2002年には世界大学野球でも代表にもなっている。しかし、2004年のプロ入り後は代表と縁がなく、2回のWBC、北京五輪の予選・本戦と毎年のようにチャンスはあったのに、召集されなかった。しかし、2013年の第3回WBCでようやく代表に選ばれることになる。

鳥谷が台湾戦で見せた9回2死からのギャンブル的な盗塁は印象深かったが、その鳥谷をホームに返すタイムリーを打った井端弘和も、五輪・WBCへの出場は2013年の第3回WBCが初めてだった。しかし2001年の野球ワールドカップ、2002年のインターコンチネンタルカップ、アテネ五輪、北京五輪の予選となった2003年、2007年のアジア野球など、国際大会への出場経験は多くあった。このことは、極度のプレッシャーがかかる場面での一打を引き寄せたひとつの要因ではあるだろう。

少し前の五輪・WBCの代表で軸となってきた選手は、昨年のプレミア12の代表と比べると、国際大会の経験が多くない選手が多い。プロ入りしてから力を伸ばしてきた選手が多いようだ。逆の見方をするなら、若い時分にはエリートとして繰り返し代表に名を連ねながらも、五輪やWBCへの出場には至らなかった選手が多くいるということだ。高校、大学、プロ入り後と代表入りした小窪哲也(広島)や、高校、大学で代表入りした上本博紀(阪神)などがそうした選手にあたる。もちろん、彼らはまだ現役であり、まだこれから上り詰める可能性はある。

秋開催のU-23W杯は、東京五輪世代育成の機会となるか?

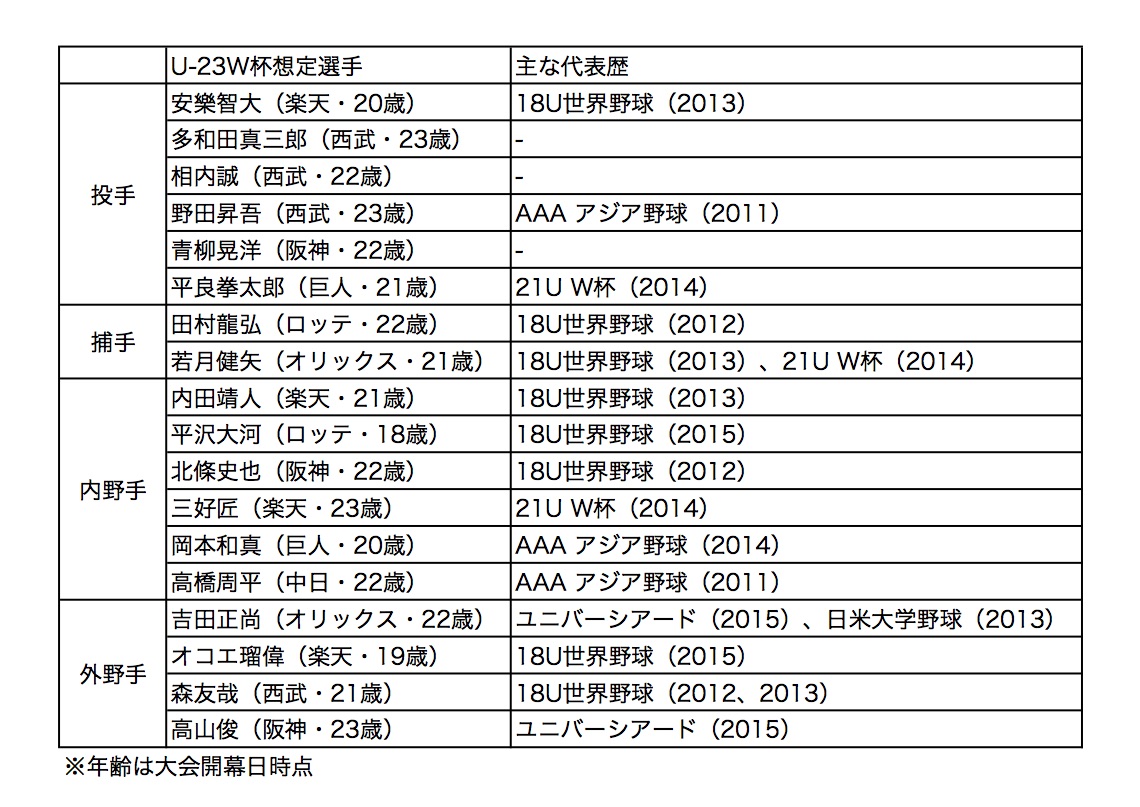

今年は10月26日から11月6日にかけて、メキシコのモンテレイで、U-23野球ワールドカップが開催される。これは2014年に行われた21U野球ワールドカップの年齢制限を21歳から23歳に引き上げたもの。NPBではこの大会への選手派遣に協力すると表明しており、プロアマ混成の代表での出場となると見られている。

今年23歳となる選手なら、野球競技が復活する東京五輪がやってくる4年後は27歳だ。代表を担うべき年代に入っており、今回の大会はそうした世代にとっての貴重な経験が積める国際大会と言える。できる限り順調に成長を果たし、4年後も代表に入ってくる可能性を見出せる選手を代表に選出し、この貴重な機会を与えるべきだろう。

もちろん、まだ日本シリーズの予定が組まれている時期であるし、長いシーズンを終えたばかりで一線級はコンディションが整わない可能性もある。プロ選手で召集できるのは、現実的には一軍半クラスだろう。その点を考慮しながら候補選手を挙げてみよう。

高卒で入団した選手が、20代前半で国際舞台を経験できるのはやはり素晴らしい。ここでステップを踏み、2019年の第2回プレミア12、2020年の東京五輪、2021年の第5回WBCと3年連続で続くと見られる“フル代表”による大会で活躍できる選手にジャンプアップする者を、ひとりでも多く輩出するために今大会は活用されるべきだ。

ただ、将来性に関する予見は、外部からでは難しいところもある。球団の育成部門などの協力を得ながら、“強化指定選手”のようなものを選ぶ上での方針をつくる必要もあるかもしれない。それを実現するには、日本代表がどんな野球を目指していくのかを明確にし、それに沿った一貫性のある強化を行っていくことや球団との間に溝ができないような、配慮ある選手起用を行ったり、コンディショニングの徹底などをして、信頼関係を築いていく必要もあるだろう。