読売以外との一騎打ちなら「まだわからん!」

さて、虎バカ全開で旬のネタをお届けするこのコラム。まずは今季の現状を確認しておきましょうか。7月10日を終わって、阪神は首位広島から9ゲーム差の2位。3位のDeNAにも1.5ゲーム差に迫られています。カープは図抜けて強く感じられますし、今はタイガースの調子もイマイチなので、まあエラく離された感じです。

でも、まだまだわかりませんよ。ちょっと前の広島がそうであったように、今、阪神もチーム内の競争で個々が力をつけているところ。ここでしっかり戦っていれば、これから先……といわず、今季だってまだまだ楽しませてくれるでしょう。

私の記憶では、確か読売との一騎打ちになると歴史的にメタメタに弱い阪神ですが、それ以外のチームとの優勝争いでは、確かほとんど勝っているんです。ただし優勝争いのサンプル数がめっちゃ少ないんですけれど(笑)。

しなやかな体を使った中谷の場外ホームランは圧巻

全体的にやろうとしていることはいいですよね。実力のある投手力を背景に、あとは足りない得点力をアップさせること。個々のバッターのパワーアップが必須。だから、オフから体を大きくして、「速い球に負けるな」を合い言葉にしっかり振れるようにしてきました。ここまで一時は首位を走り、貯金をキープしているのも、その成果と言えます。

大きな連敗もあって、ちょっと重く、硬くなってしまったのはありますが、そういう苦しみも経て、もういっぺん、激しい競争の中で、攻撃力を伸ばしていかなければいけませんし、そういう兆しは感じられるようになってきました。

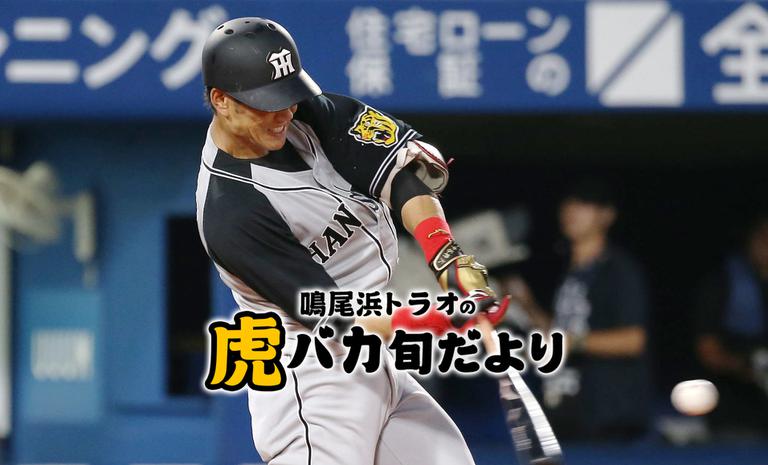

そういう状況で、今週私が、「旬だなぁ……」と思ったのは中谷将大です。前週、木曜の横浜ではなんと場外に消える特大アーチを放ち、甲子園での読売戦でも日曜に先制の一発。2本の2ランホームランをかっとばしました。今季のホームランは、糸井(8本)、福留・原口(6本)を抑えて、現在チームトップの9本です。身体能力の高いしなやかな体を使って、かっとばす姿。場外ホームランのあの飛距離!本当に将来が楽しみです。

「もろさ」と「ニヤニヤ」はけしからんのか

ただその反面、凡退するときの「もろさ」や、凡退したときのユルい表情、苦笑いしたり、ニヤニヤ笑ったりしているため、イマイチ阪神ファンの覚えがめでたくない印象があります。これもまた私の今週の旬ポイントなんです。

同い年のルーキー糸原健斗(大活躍おめでとう!)は対照的で、いつも集中した表情で全部を出し切ろうとしているのがわかります。高校球児の延長線上のような選手で、ファンからは圧倒的に好印象です。まあ、日本の選手全体を見ていてもそっちが主流ですから、そういう選手たちとの対比もあって、なんだか中谷は、意識が低く、無自覚のように見えてしまうのです。

でも、そういうのはどうでもいいんですよ。「フォロースルーの形が悪いとダメ」という打撃論に似ています。ボールはバットに当たる瞬間までが勝負で、当たった後の形がどうだろうと関係ないはず。ただもちろん、当たるまでの形の良し悪しが、フォロースルーに影響を与えるってだけのこと。

中谷がしくじった後、「ベンチでニヤニヤ笑っているのがけしからん」てのも、なんかそれに似ているような気がします。けしからんのは打席に入る前に、どういう狙いを持っていたかとか、打席内でそれができたかということであって、その後の表情はどうだっていいんです。

重圧を楽しめる選手になってほしい

話がちらかりますが、読売から日本ハムにたくさんの選手が移籍して、突然大活躍する選手がちらほらいます。聞けば、コーチングスタッフだけでなく、フロントからマスコミ、その先にいるファンを意識して、プレッシャーを感じていたのだとか。それが日本ハムに来たら、「楽しんでやればいいよ」みたいな空気で、とっても楽になったのだとか。思うに、元読売の選手たちも常に「けしからん包囲網」の中にいたのかもしれません。

そういえば、阪神にいた時の新庄剛志と、MLBをはさんで日本ハムに行ったときの新庄は、本質的には一緒なのに、全然別人のようでもありました。

中谷と新庄はまったく違うし、阪神と読売も全然違いますが、「けしからん」ばかりではなく、力を発揮するための最大のフォローをしていってほしいと思います。

放っておいても、我々の想像を絶するほどのプレッシャーがかかりますからね。押しつぶされないようにしてやるのが大事です。

新庄みたいに、重圧を楽しめるような選手に育ってくれるのが一番です。

そういう点で、今季の金本監督はとてもいいと思います。失敗に対してかなり大らか。おそらく内心ではものすごく我慢していると思いますが、「責めない」を貫いています。「そんな生ぬるいことしとるからアカンのじゃー」みたいな声もあるでしょうが、今の時代は「けしからん」よりも、「失敗したら、次は絶対に取り返せ」のほうがいいみたい。まずはいいところを伸ばそうとしている金本監督の方針が実を結ぶことを願っています。