文/京都純典

タナキクマルの3人で相手チームをかき回した!

チーム打率.272、本塁打153、得点684はいずれも12球団トップという強力打線に、チーム防御率3.20もセ・リーグトップと、まさに投打で圧倒した2016年シーズンの広島。まずは打線から振り返ろう。

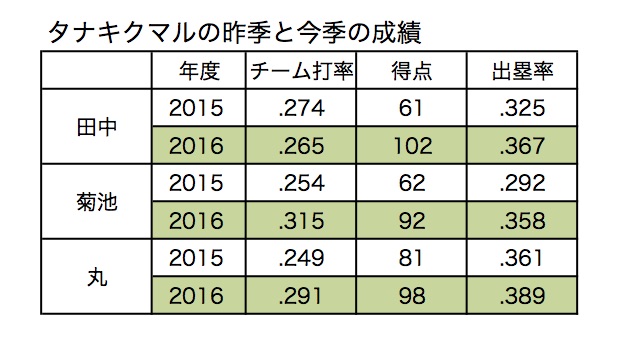

なんと言っても強力打線を形成したのは、1番・田中広輔、2番・菊池涼介、3番・丸佳浩の上位打線に尽きる。143試合中140試合で1~3番を組み、田中が102得点、菊池が92得点、丸が98得点と3人の合計得点はなんと292得点。チームの総得点684の、実に42.7%を3人で記録したことになる。

昨季は田中、菊池、丸の並びは42試合に留まり、得点は田中が61得点、菊池が62得点、丸が81得点で合計204得点。チームの総得点に占める割合は今季と大きな差がないが、合計得点は88得点も開きがある。

昨季と今季の3人の打撃成績を見ると、菊池と丸が打率を上げている一方、田中は少し下げている。しかし、出塁率は昨季の.325から.367に大きく上昇。昨季は590打席で34四球しか選べなかったが、今季は679打席で77四球と四球を増やした。

昨季の田中はフルカウント時に17三振13四球と三振のほうが多かったが、今季は19三振48四球。三振は微増にとどまり、四球を増やしている。フルカウント時に選んだ四球の数は、山田哲人(ヤクルト)の52個に次ぐ多さだ。切り込み隊長として、しっかりボールを見極めることができるようになった。

初球時の打率が驚くほど低い鈴木誠也

©︎共同通信

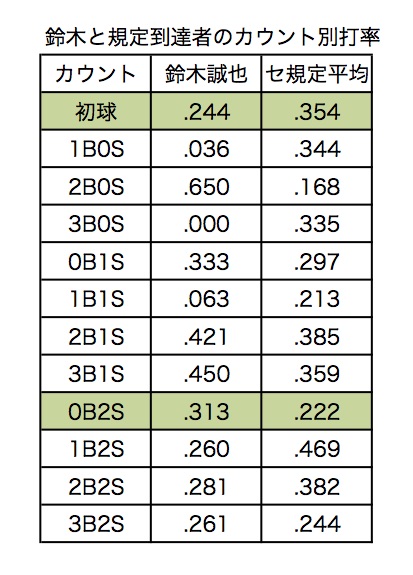

©︎共同通信タナキクマルの3人以外では、入団4年目の大砲・鈴木誠也が一気にブレークし、“新赤ヘル打線”の象徴的存在となった。打率.335はリーグ2位、29本塁打、95打点、16盗塁とあらゆる数字でリーグトップクラスを記録した鈴木だが、カウント別成績を見ると不思議なことに気づく。

初球時の成績が41打数10安打、打率.244と極端に悪いのだ。初球からフルカウントまで12種類あるボールカウントのなかで、バッテリーが最も嫌なのは打者の狙いがわからない初球だというのは定説だ。実際、初球の打率は高く、今季のセ・リーグ規定打席に達した選手の平均打率は.354にも跳ね上がる。鈴木の.244は、下から4番目の低打率である。

逆に、4種類ある2ストライク時の打率は規定打席に達した選手のなかでただひとりすべて.260以上を記録している。0ボール2ストライク時に打率.300以上を残しているのも鈴木だけ。追い込まれても簡単にアウトにならない、鈴木独自の持ち味がブレークした理由のひとつだろう。

また、初球やファーストストライク時の打率が悪いということは、まだまだ伸びる余地があるとも言える。来季以降、相手バッテリーのマークはどんどんきつくなるだろうが、どんな選手に成長していくのか本当に楽しみである。

勝ちパターンの継投を確立し代役も大きく貢献

投手陣は、外国人選手としては1964年のジーン・バッキー(阪神)以来、52年ぶりふたり目となる沢村賞に選ばれたクリス・ジョンソンを中心に、野村祐輔、黒田博樹で三本柱を形成。野村が16勝、ジョンソンが15勝、黒田が10勝と3人で計41勝を記録した。チームの勝ち星の約半分を3人で稼いだ計算だ。

先発陣以上にチームを引っ張ったのがリリーフ陣だった。昨季までは勝ちパターンの継投をなかなか確立できなかったが、今季は4月中旬からブレイディン・へーゲンズ、ジェイ・ジャクソンからクローザーの中崎翔太につなぐ継投がピタリとはまった。この3人が揃って登板した試合は20勝3敗と9割近くの勝率を残したことからも、相手チームは6回終了時にリードされていたらほとんど負けを覚悟しなければならなかった。

8月に先発が駒不足に陥ると、ヘーゲンズを先発に回し、勝ちパターンの一角には今村猛や一岡竜司、大瀬良大地が入った。今村は、チーム最多の67試合に登板し3勝3敗22ホールド、防御率2.44。ヘーゲンズが先発に転向した後、今村は21試合に登板し12ホールド2セーブ。21イニング投げて自責点はわずかに3点という脅威の数字を残している。

一岡もまたピンチを救った。ヘーゲンズが先発に転向して以降、14試合に登板し12回1/3を投げ、自責点はたったの1点。大瀬良も、16試合に登板し18回2/3を投げ、防御率1.93。16試合中、失点を与えたのは2試合しかなかった。

来季に向けてはリリーフ陣に不安が……

投打が噛み合ってペナントを制覇した広島だが、来季に向けての不安もある。投手陣に限らず、チーム全体の精神的支柱だった黒田の引退は大きなマイナスであることは間違いないし、彼の穴はそう簡単に埋められないだろう。

そして、戦力面で優勝の大きな要因となったリリーフ陣が、今季のような活躍ができるかが最大の不安要素として残る。

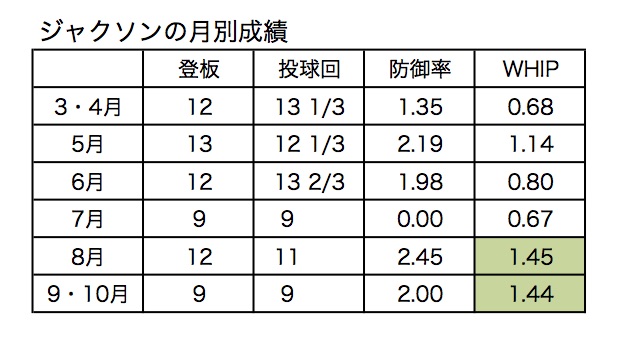

日本シリーズで6試合連続登板だったジャクソンは、第6戦で大きく崩れた。だが、その伏線は確実にあった。月別の成績を見るとシーズン終盤の8月以降、ジャクソンの防御率や1イニングあたりに許した走者の数を表すWHIPの数字が下がっている。日本シリーズでの救援失敗が目立っているが、シーズン終盤からジャクソンは疲れていたと考えられる。疲労以外にも、シーズンが進むにつれてジャクソンの投球に他球団の打者が慣れたとも考えられ、本人のレベルアップなしには、来季も今季のような投球を望むのは酷かもしれない。

ヘーゲンズは、現在のところ来季もそのまま先発で起用される模様で、黒田が引退したことにより大瀬良を先発に再転向することも考えられる。今村や一岡が今季のような投球をできればいいが、そこまでの信頼をおけるかとなれば疑問は残る。

そこで期待したいのが、ドラフト1位で獲得した慶應義塾大の加藤拓也だ。加藤は典型的なパワーピッチャーで、コンスタントに150キロ近い球を投げられる投手。最終学年になってからはカーブ、スライダー、スプリットなどをうまく織り交ぜるようになり、投球に幅も出てきた。先発で起用する構想もあるようだが、加藤の良さはリリーフでこそ生きるだろう。まずは、ビハインドなどの楽な展開でプロに慣れ、今季フル回転したリリーフ陣に疲れが見えてきたら、勝ちパターンに入れてみたい存在だ。

2016年、ぶっちぎりの優勝を成し遂げた広島に対し、来季、セ・リーグの他球団が徹底マークすることは間違いない。黒田が抜け、新井貴浩もまたひとつ年齢を重ねることを考慮すれば、改めて、新人や若手の台頭がない限り連覇は厳しくなる。育て上げた選手で勝ち取ったペナントを守るためには、更なる底上げが必要になる。

(プロフィール)

京都純典

1977年、愛知県出身。出版社を経て独立。主に野球のデータに関する取材・執筆を進めている。『アマチュア野球』(日刊スポーツ出版社)、『野球太郎』(廣済堂)などに寄稿。