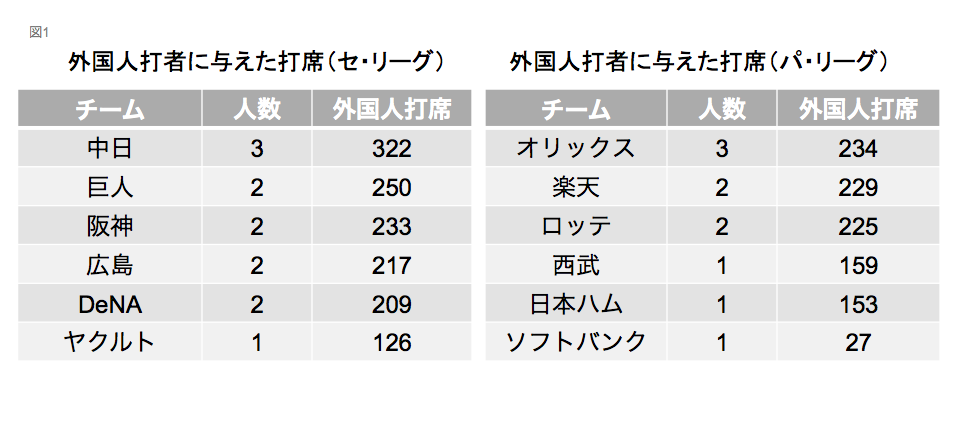

外国人打者に多くの打席を与えているのは中日

今季、5月11日終了時点で最も外国人打者が打席に立っているのは中日だ。好調のダヤン・ビシエドとリカルド・ナニータに加えアンダーソン・エルナンデスも打席を得ており計322打席。次にくるのがギャレット・ジョーンズ、ルイス・クルーズの新外国人打者が出場を続ける巨人だ。さらにオリックス、阪神と続く。最も外国人打者の力を借りていないのは、開幕でスターティングメンバーに据えたバーバロ・カニザレスをわずか7試合で見限ったソフトバンクとなっている。

得点力不足を引き起こす外国人の不振

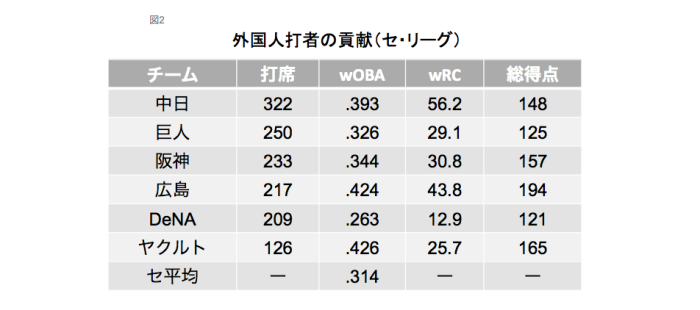

次に、与えられた打席で、外国人打者はどの程度結果を残しているのかを見ていく。

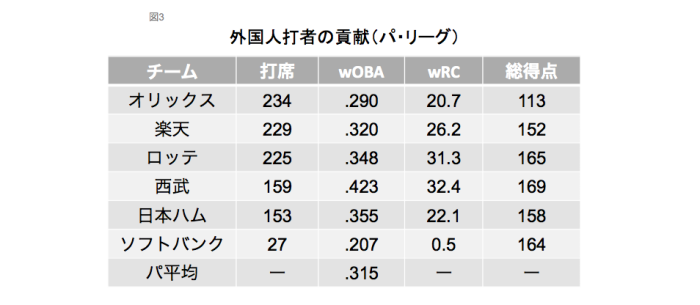

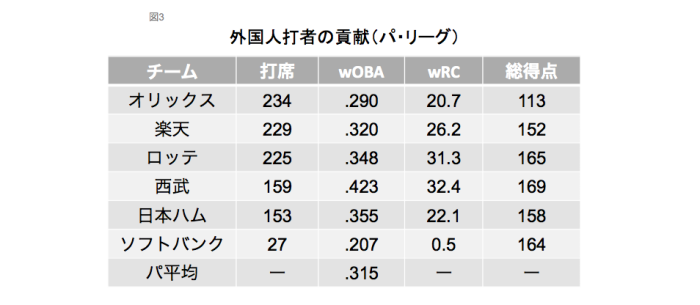

wOBA(Weighted On-Base Average)とは、出塁する力と長打を打つ力の両方を考慮して算出する1打席あたりの攻撃力を示すもので、出塁率と長打率を合算するOPSなどに似た考え方に基づく数値だ(※)。平均は.315付近になっている。wRC(Weighted Runs Created)は、wOBAを使って算出する選手の貢献の積み重ねを得点の形で表したものとなる。打席が多いほど数字も大きくなる。(図2、3参照)

中日の外国人打者トリオが優れた数字を残していることが見えてくる。3人でつくり出した得点(wRC)は約56点と概算でき、中日がここまで記録している148点の約1/3は3人の力によるものと考えることができる。

ブラッド・エルドレッド、現在離脱中のエクトル・ルナのふたりで戦ってきた広島、ウラディミール・バレンティンひとりのヤクルト、エルネスト・メヒアひとりの西武も、wOBAは平均を大きく上回る優れた数字が出している。

外国人打者がリーグの平均的な攻撃力を割っているのは、DeNA、オリックス、ソフトバンクの3球団。ソフトバンクは、事実上外国人打者の起用を取りやめているので問題ないが、DeNAとオリックスはそれぞれ総得点が121、113とリーグ最低の数字を記録しており、得点力不足に苦しんでいる。これは、外国人打者の不振の影響が出ていると見るべきだろう。

日本人打者の成績でも生まれる大きな差

ただし、この外国人打者の成績のチームの低迷への影響を考えるときには、残りの日本人打者(日本人扱いも含む)の成績も確認しなければ不公平だ。

DeNAとオリックスは日本人打者の成績においてもかなり差を他チームからつけられているのがわかる。ブレント・モレル、ブライアン・ボグセビック、トニ・ブランコというオリックスの3人の外国人打者が不振にもかかわらず打席数が伸びているのは、代わりに出場させるに足る日本人打者がいなかったということなのだろう。

外国人打者の働きと日本人打者の働きで、どちらがどれくらいチームの不振に響いているかは、次のような計算でつかむことができる。例として、DeNAと広島を比較してみよう。外国人打者のwRCはDeNAが12.9と、広島が43.8でその差は30.9。日本人打者のwRCはDeNAが100.1、広島が143.2でその差は43.1。(図3、4参照)

つまり、DeNAと広島の間にある実際の総得点での70点余りの差は、外国人打者によって約30点分、日本人打者によって約40点分つくり出されていると考えられる。不振を極めるホセ・ロペスとジェイミー・ロマックの責任は確かに重いが、日本人打者の力不足もDeNAの得点力での低迷の理由となっているというわけだ。

オリックスは、2013年に中日で25本塁打を放ち、今季は米マイナーやメキシカンリーグでプレーしていたマット・クラークと契約を結んだ。しかし、オリックスやDeNAのような状態のチームが、ここから再補強を行っても、日本人が現在の調子のままならば、得点力の大幅な回復は難しそうだと言わざるを得ない。

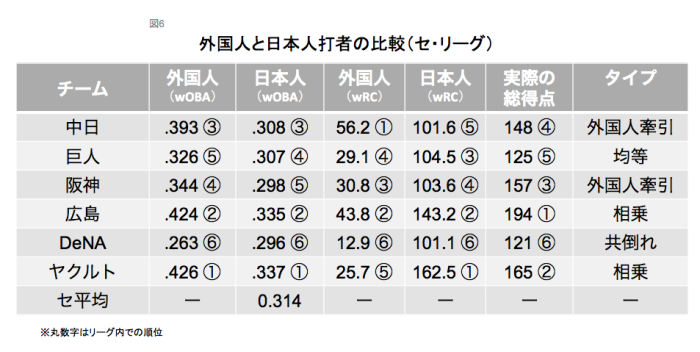

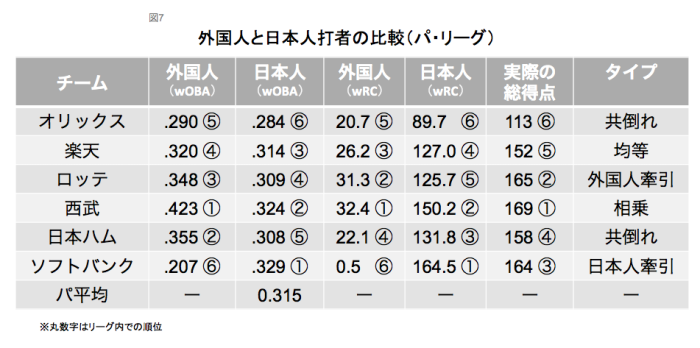

外国人・日本人打者の攻撃力のバランスによるタイプ分け

最後に、外国人打者、日本人打者の成績を比較し、現状態のタイプ分けをしてみたい。

日本人打者の成績が悪いオリックスは、DeNAとともに「外国人・日本人共倒れ型」と呼ぶべき状況にある。真逆の、「外国人・日本人相乗型」というべきなのが広島とヤクルト、そして西武。エルドレッド、バレンティン、メヒアという計算できる外国人打者、丸佳浩や菊池涼介、山田哲人、栗山巧や秋山翔吾といった日本人打者、両方が高い攻撃力を有している。

中日は日本人打者の成績では平均を少し割る。外国人打者の力で得点力を維持する「外国人牽引型」といった状況か。マウロ・ゴメスが好調の阪神、勝負強いアルフレド・デスパイネのいるロッテ、ブランドン・レアードが本塁打を重ねる日本ハムも近い形にある。

巨人と楽天は「均等型」。どちらも日本人打者の成績は平均か平均を少し割ったあたりで外国人打者の爆発力はないが、一定の仕事をするというバランス。巨人はここ数年外国人打者が結果を出せずにいたが、今年は最低限の仕事をした結果このバランスに。ただし、まだ高いとは言えない現在の攻撃力のままだと、優勝するためには投手陣がかなり奮闘する必要がある。4月に契約合意したホセ・ガルシアは将来性を買った部分もあるのだろうが、現状に対する危機感の表れでもあるのだろう。

楽天は長らく日本人打者の成績が非常に悪かったが、出塁率の高さなどで格好がつきはじめた。ここに外国人打者にさらに当たりが出れば、安定した得点力が期待できるかもしれない。ジョニー・ゴームズの不振、退団は痛かったが、ジャフェット・アマダーやさらなる補強外国人選手の出来次第では、攻撃力で上位の球団に近づいていける可能性を残している。

「日本人牽引型」と言えるのはソフトバンク。牽引というより日本人打者だけで野球をやっている。それでこれだけの攻撃力を発揮しているのは選手層の厚さの賜物。真の強みである投手力がある限り、外国人打者に投資せずとも獲らずとも戦えるという考えがうかがえる。

外国人打者の出来がチームの成績に直結するのは間違いない。ただし、日本人打者が打線に6?8人並ぶのに対し外国人打者は1~3人である。安定した攻撃力を見せているチームは、打線の大半を占める日本人打者が確かな成績を残しているものだ。豪快なホームランを量産する外国人打者と不振にあえぐ外国人打者は対照的に映る。だが、その対比のインパクトの陰に、根本的な問題が隠れてしまう場合もあるのだろう。(図6、7参照)

※今回用いたのは簡易版の計算式を用いたwOBAとなる。

wOBA={0.7×(四死球-敬遠)+0.9×(単打+失策出塁)+1.3×(二塁打+三塁打)+2.0×本塁打}÷(打席数-敬遠-犠打)

山中潤