“番長時代”の終幕とその意味

4年連続のクライマックスシリーズ(CS)進出は球団初の偉業であり、4年連続でAクラス入りを果たした監督も過去にいない。1998年のセ・リーグ優勝、日本一の前後は大矢明彦監督、権藤博監督が率いて同様に安定した成績を残したが、かつて「暗黒期」とすら呼ばれ、長い低迷期を送ってきた球団としては破格といっていい成績だ。しかし、それでも職を辞するという決断を三浦監督がくだしたところに、ある意味「ベイスターズの現在」が表れているといえる。そう、今やベイスターズは「優勝」の二文字を追わなければいけない立場になっているのだ。

中畑監督清監督 ―耕し、種をまいた時代

2011年11月、IT大手のディー・エヌ・エー(DeNA)は総額95億円を払ってTBSホールディングスから横浜ベイスターズの経営権を取得。横浜DeNAベイスターズが誕生した。初代監督に就任したのは中畑清氏。「熱いぜ! 横浜DeNA」をスローガンに掲げ、イメージを刷新した。

黎明期にあった球団で、新監督に問われたのは采配面以前にチームの基本をつくることだった。「覇気がない。目的意識がない」と球団職員に挨拶の重要性から説き、新人選手や2軍選手にたばこ禁止令を課すなど、当時球界最年少で球団社長に就いた池田純氏とともに改革を断行。積極的な話題提供でメディアに取り上げられる機会も増え、屈指の人気球団へと変貌を遂げる礎を築いた。

監督であるとともに「営業マン」の意識が強かったと振り返る中畑氏。もちろん筒香嘉智や桑原将志といった現在の主力を抜擢し、成長させたというグラウンド上での成果もあるが、サービス精神旺盛な振る舞いでファン獲得に貢献し、プロ野球選手として、アスリートとしての基本を選手や球団に浸透させたという点での功績が、何より大きいといえるだろう。

実際に中畑監督時代のチームの成績は6、5、5、6位と低迷した。最終年の2015年は前半戦を首位で折り返し、早々に翌年の続投要請が出されたほどだったが、後半戦で最下位まで失速。辞任に追い込まれることとなった。一方で、2015年の観客動員は球団史上最多の181万3800人を記録。DeNAが球団運営に乗り出す前年、2011年から約65%増となり、ホームゲームのチケット完売回数は日本一となった1998年(18回)を上回る22回を記録するまでになった。球団は2016年に黒字化も実現。プロ野球に「経営」の観点をもたらしたのが池田社長なら、まさに「営業マン」としてDeNAの存在を世に発信する役割を担ったのが中畑監督。「耕し、種をまく時代」を担った初代監督の存在なくして、今のベイスターズはない。

ラミレス監督 ―芽を育て、幹を太くしたデータ野球

2016年、代わって監督に就いたのがアレックス・ラミレス氏。前身を含めて球団初の外国出身監督が誕生した。現役時代に通算2000安打を達成し、日本プロ野球名球会入りを果たした名打者は、監督としても有能ぶりを見せた。いきなり11年ぶりのAクラス入り、球団初のCS進出をチームにもたらすと、その翌年にはラミレス政権下で最も熱いシーズンを送ることになる。2年連続の3位でCSに進出すると、阪神、広島を撃破して19年ぶりの日本シリーズ進出に導いたのだ。日本シリーズではソフトバンクに圧倒され、2勝4敗で敗れたものの、今後の躍進を予感させるには十分な戦いをポストシーズンで演じた。

ラミレス監督の特徴といえば革新的な采配にある。投手を「8番」に配したのが典型例だが、他にもネフタリ・ソト、筒香、宮崎らを当時まだバントなど小技に長けた選手を置くことが多かった「2番」に配し、米大リーグの潮流を真っ先に取り入れるなど、采配面で多くの話題をさらった。次々と救援投手をつぎ込む「マシンガン継投」もその一つ。賛否両論があったものの、それほど采配で目立った指揮官だったのは間違いない。

「ゲッツ!」などのパフォーマンスから陽気なイメージが強いラミレス氏だが、あくまでそれは表の顔。実は、現役時代から対戦相手のデータを綿密に研究し、確率の高い選択肢を考える頭脳的な打者だった。そのスタンスは監督としても活かされ、球団のデータ分析部門と二人三脚で戦い、結果を出していく。統計学の専門家らでR&D(リサーチ・アンド・ディベロップメント)グループを形成し、AIの活用など、球界屈指の先進的なチーム戦略を取るDeNAだが、その起点がラミレス監督時代にある。

現在の主力が台頭してきたのもこの時期だった。佐野恵太はメジャー挑戦で退団した筒香に代わって2020年に主将を託されると、「4番」も務め、首位打者、ベストナインに輝くまでに飛躍を遂げた。ドラフト9位でプロ入りし、2019年まで代打が主戦場だった佐野の類まれなセンスにほれ込んだラミレス監督は「タイミングの取り方」に高い資質を感じ、ルーキー年から1軍に抜擢。ここから大きく育っていった。

育成面、采配面で大きな功績を残し、チームを勢いづけたラミレス監督だが、2018年からの3年間はやや停滞した。日本シリーズ進出の勢いそのまま、20年ぶりのリーグ優勝へ機運が高まる中、2018年は4位でCS進出を逃し、2019年は2位でCSに進出したものの巨人相手にファーストステージで敗退。2020年は再び4位にとどまり、5年間の「ラミレス政権」は終わった。

「データ8割、インスピレーション2割」と自身の采配を評するラミレス監督だが、終盤はやや独断的にも感じられる選手起用も見え始め、コーチ陣を含めた求心力の低下が叫ばれるようになった。2018年シーズンを終え、続投が決まった際には「コーチの方々と私の間にギャップがあった。コミュニケーション不足だった」と異例の謝罪。また、2020年7月には、リードが「われわれの練った戦略と違う方向にいっていた」として正捕手で起用してきた伊藤光を3回で交代させ、翌日に出場選手登録を抹消したことで賛否渦巻いた。5.5ゲーム差で迎えた9月2日からの首位・巨人との直接対決では、救援のスペンサー・パットンをオープナーとして来日4年目で初めて先発起用する奇策に出て2回途中で9失点と大炎上。これも大きな議論を呼んだ。DeNAは3連敗。巨人に優勝へのマジックナンバー点灯を許し、シーズンがほぼこれで決まってしまった。このシーズンをもってラミレス監督は退任した。

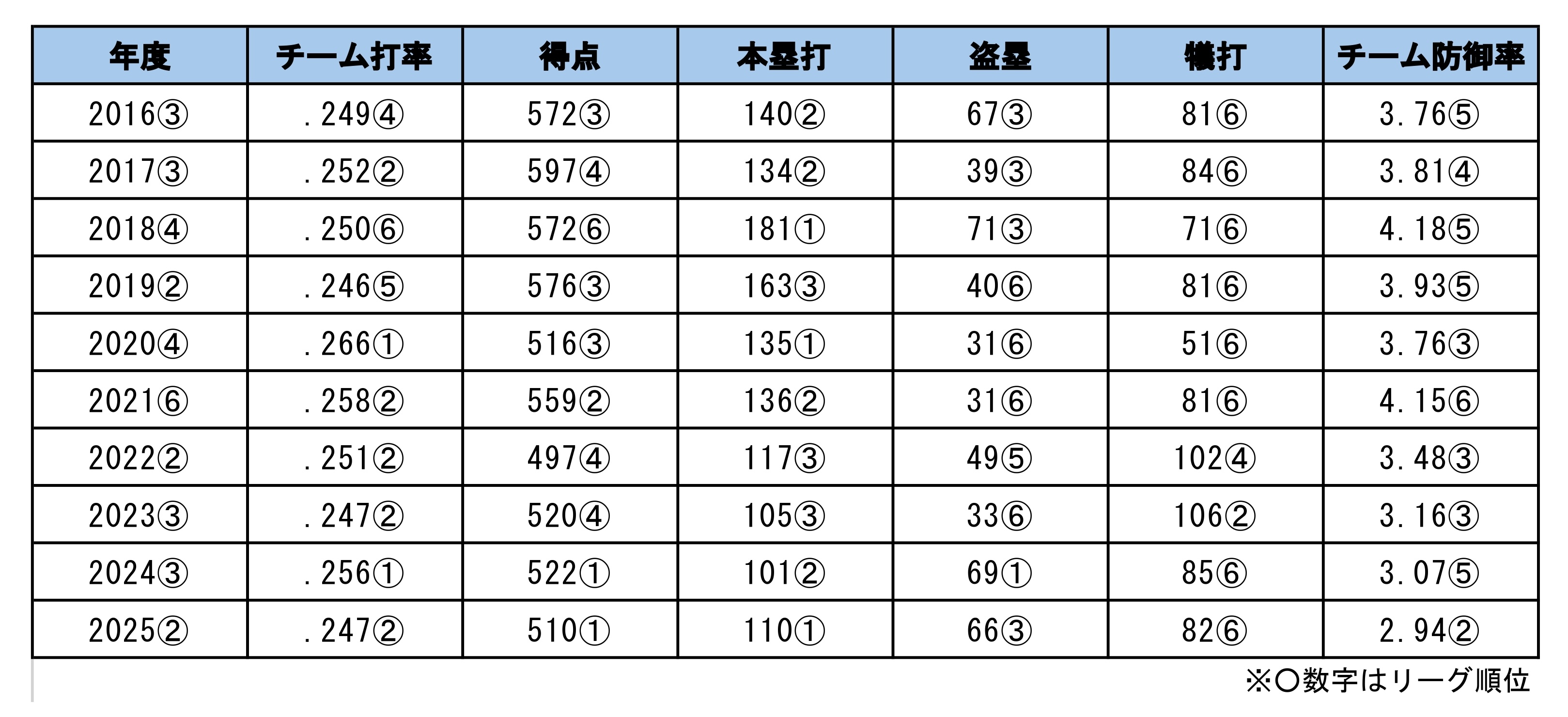

数字にもラミレス監督の特徴は表れている。最終年の2020年はチーム打率がリーグトップの.266を記録。トップは12年以降初で、本塁打数も135でトップ。DeNAの特徴である強打は、この時代に形作られたといえる。一方で、得点数は516の3位と伸びず、ラミレス監督時代にトップだったことは一度もない。要因に挙げられるのが、走塁意識の低さだ。ラミレス監督時代の盗塁数は、5年間でリーグ最少が3度。強力な打線を持つ割には得点力が低いという課題を最後まで克服することはできなかった。

ただ、最下位の“常連”だったチームを引き継いだ中畑監督が「種」をまき、ラミレス監督が出てきた「芽」を太い「幹」へと育て、次のステージへと押し上げたのは間違いないところ。Aクラス入りは最低限のタスクとなり、「優勝」は現実的な目標となった。

三浦監督 ―花を咲かせた5年間の軌跡

そうなると、次は「花を咲かせる」時代。1998年以来のリーグVに向けて、満を持して第3代監督に就いたのが三浦監督だった。2軍監督として経験を積み、前身を含めて初の球団生え抜き投手の監督としてバトンを託された。

初年度の2021年は新人監督ワーストの開幕6連敗を喫し、6年ぶりの最下位に沈むなど苦しい戦いを強いられたが、翌年からは安定した戦いを見せる。その大きな要因となったのが、優秀なコーチ陣の結集だった。2022年は広島で連覇に貢献した石井琢朗氏をはじめ、鈴木尚典氏、斉藤隆氏の“1998年V組”や相川亮二氏が加わり、陣容を一新。最後に突き放されて2位に終わったものの、優勝したヤクルトを追い上げるなど見せ場をつくり、生え抜き監督として初のAクラス入りを果たし、三浦政権の礎を築いた。

2023年は4月に16勝を挙げて首位発進。セ・パ交流戦で球団初の優勝を飾り、電撃加入したトレバー・バウアーの活躍もあって6月まで阪神や広島と激しい首位争いを演じるなど、着実に前進。そして2024年、大きな成果が出る。記憶に新しい日本一。26年ぶりの頂点にチームは上り詰めたのだ。

ルーキー度会隆輝の開幕弾などで好スタートを切ったものの、7月のオールスター戦を挟んで9連敗を喫するなどして、しばらく4位に低迷。9月に広島の大失速の恩恵も受けて3位に滑り込むと、ここから歴史的な快進撃が始まる。

CSではファーストステージで阪神、ファイナルステージで巨人を撃破。7年前と同じソフトバンクとの日本シリーズは2連敗後の4連勝で制した。レギュラーシーズン3位からの日本一はセ・リーグ球団初。レギュラーシーズンの貯金2、勝率.507は日本一になった球団で最も低く、ソフトバンクとの貯金差40をひっくり返しての日本一は“史上最大の下剋上”として話題をさらった。

悲願だったリーグ優勝より先に日本一を成し遂げたDeNAにとって、もう目指すものは一つしかなくない。1998年以来のリーグ優勝、そして日本一の完全Vだ。就任5年目に向けて契約を延長した三浦監督のもと、日本シリーズで活躍を見せた森敬斗や前年にブレークの兆しを見せた梶原昂希ら若い力の台頭が期待され、2年ぶりに復帰したバウアー、東克樹、アンドレ・ジャクソン、アンソニー・ケイら充実した先発投手陣を擁するチームは、2025年シーズンの優勝候補として注目される存在となった。

しかし、4月終了時点で5位とスタートダッシュに失敗。なかなか投打がかみ合わず、阪神に独走を許す結果となった。交流戦で12球団ワーストのチーム打率・205を記録するなど序盤は自慢の打線が低迷し、打線が復調し始めた後半戦は投手陣、特に救援陣が安定感を欠いた。9、10月に24試合で17勝6敗1分けと快進撃を見せ、2位でフィニッシュしたものの、優勝を争うには時すでに遅し。冒頭で触れたように、同一監督では球団初の4年連続Aクラス入りを果たしながら、ポストシーズンの開幕を待たずして三浦監督は球団に辞意を伝え、これが了承された。

「三浦ベイスターズ」の5年間で、大きな成果として挙げられるのが、長く改善が求められていた得点力の強化だ。初年度からチーム打率は常に2位以上を維持。ここ2年は得点もリーグトップと、強力な打線に比して低かった得点力を大幅に引き上げた。

2023年は打点王と最多安打の2冠に輝いた牧秀悟や首位打者の宮崎敏郎を擁しながら、リーグ4位の520得点にとどまった。33盗塁はリーグ最少。成功率.559(59企図)はリーグワーストと、ここまでは前任者同様の課題を抱えていた。

その弱みを克服すべく、2024年にオリックスと楽天でコーチを歴任した佐竹学氏を走塁担当のアナリストに招聘。通算358盗塁の石井コーチとの協働で意識改革が進んだ。2025年には広島に機動力野球を持ち込んだ河田雄祐氏をコーチに加え、盗塁のみならず一つでも次の塁を狙う走塁を浸透させた。

当初、三浦監督は犠打を多用していた。ラミレス監督時代を通して最少だった犠打数は2023年に阪神と並ぶ106(トップはヤクルトの115)とリーグで2番目に多い数まで増加。ただ、犠打の企図数は142とリーグトップながら、成功率.746はワースト。最も犠打を多用する安全策を取っていながら、成功できないのでは意味がない。打者のタイプ的に小技を使った攻撃は難しいと見るや、2024、2025年は再び犠打がリーグ最少となるなど、極端な推移をたどっている。

もちろん、当初の目論見が外れた点はネガティブな要素だが、そこに固執せず、走塁に得点力アップの可能性を見出し、徹底して強化を図って結果につなげた点は評価すべきところ。狙いを持ってコーチ陣を集め、その特長を活かして選手に合った指導とチーム戦略を柔軟に探る。それが、先生タイプの中畑監督とも、戦略家肌のラミレス監督とも異なるチームとしてステップアップを図る“番長流”といえるだろう。

一方で、投手出身の監督として期待された投手陣の強化については、厳しい評価にならざるを得ない。2024年はリーグ1位のチーム打率、得点数を記録しながら、3位に終わった。リーグ5位のチーム防御率3.07が表すように、課題が投手にあるのは明らかだった。

今季は、リーグ2位のチーム打率、1位の得点数、1位の本塁打数を記録しながら阪神に独走を許した。防御率2.94はリーグ2位と一見改善しているようにも見えるが、トップの阪神は2.21で大きな差をつけられている。特に苦しかったのが救援陣。救援防御率3.37はリーグワーストで、最下位のヤクルト(3.12)をも大きく下回る。阪神が1.96なのだから違いは歴然。後任監督は、まずこの点の整備が求められてきそうだ。

采配面は、守備固めの早さや投手交代のタイミングなどに見えるようにどちらかというと慎重派で、ラミレス監督のように良くも悪くも勝敗を決めるような奇抜な策は少ない印象だ。ただ、昨季の日本シリーズでは起用した選手が次々と活躍するなど、高い集中力のもとで結束力が高く、粘り強いチームをつくり上げるなど、一体感を生み出すマネジメント術で巧みさを見せたといえる。今季の9、10月の戦いぶりにも、それは表れている。

横浜DeNAベイスターズの年度別成績(ラミレス監督以降)

横浜DeNAベイスターズの年度別成績(ラミレス監督以降)

横浜DeNAベイスターズの年度別成績(ラミレス監督以降)新監督に課される至上命題 ―「実を収穫する」時代へ

三浦監督の辞任が報じられた当日、南場智子オーナーは自身のXを更新し「すでに一部報道にあります通り、三浦監督から来季以降について辞意の申し出があり、球団としてこれを受理致しました。 三浦監督は2021年より5シーズン指揮を執り、ベイスターズを新たなステージに導いてくださいました。多くの思いが押し寄せますが、今は簡潔なご報告にてお赦しください」と報告した。種が芽を出し、花を咲かせるまで、DeNAはその時々に合った人材を監督に登用し、着実にステップアップしてきたのは間違いない。まだ、2年連続の日本一を懸けた戦いが残されている中、リーグ2位でも監督が辞任する。その事実こそが、球団が「新たなステージ」へと上がっている証しだろう。

「番長ベイスターズ」の終幕は、まさに「新たなステージ」へのスタートとなる。「花を咲かせる」時代から「実を収穫する」時代へ―。横浜DeNAベイスターズの第4代監督には、リーグ優勝という結果だけが求められる。