インタビュー=平野貴也 写真=松岡健三郎

Vol.1へVol.3へVol.4へVol.5へVol.6へVol.7へ「枠を超える」意識改革

――井上監督は、練習の中に他国の格闘技を採り入れるという新しい試みをされていましたが、どのような狙いを持っていたのですか?

井上 先ほど、池田さんがエンターテインメント性の話をされていましたけど、球団経営においても考え方に幅を持ち、野球以外の枠組みの知識を与えながら、選手たちや経営者、組織に対して小さな世界の部分を見せるのではなく、大きな世界を見せて可能性を追い求めているのだなと、あらためて感心しました。我々も、大きな世界を見ていかないと小さな世界にしかたどり着けないという感覚がありました。ですから、柔道でもほかの国の独自の格闘技(ロシアのサンボやブラジリアン柔術、モンゴル相撲など)の専門家を呼んで学習したり、経営で成功された方々に講義をしていただいたり、選手に色々な知識を与えました。柔道だけの枠ではなく、もっと幅広い枠を持った上での考え方を持つように指導しました。そうすることで選手自身が柔道界に新たな世界を生み出すことができますし、誰にでもできないオリジナリティーのある世界観を作れるのではないかと考えていました。ですから、池田さんの著書『空気のつくり方』を読んだときにも思ったことですが、この考え方は間違っていないはずだと、2020年に向けて、とても自信にさせていただきました(笑)。

――目先の技術獲得以上に、意識改革の意図を大きく含んだ施策だったのですね。

池田 井上さんは、組織の意識改革をされたんだと思います。世界で戦うような実力を持つ選手たちが、そのハイクラスの集まりの中でさらに強くなるのは、意識が変わるときなのではないかと思います。

井上 第一に行ったのは、そこだったように思います。選手には具体的、現実的な目標設定を行わせましたが、一方で、もっと幅広い選手観、人生観を考えるようにも伝えました。ただ漠然と「相手を投げて勝ちます、目の前の試合を勝ちます」ということだけで、本当に自分自身が理想とする柔道は作り上げられるのか? という問いかけです。全日本には、使命と責任があります。選手がその自覚を持たなければいけないという部分も最初の段階でアプローチしました。

池田 人生観の部分は、私も大事にしていました。プロ野球選手も、現役生活だけで人生を終えるわけではありませんからね。選手生活を可能な限り長く、はがんばればいいのですが、その先の人生感、そこまでの目線がある選手がすごく少ない。引退後は、どうなりたいのか。そこまで考えれば、人間性や礼儀や人との接し方も自ずと変わるはず。人間言って変わるわけではないので、気づいてもらえるかどうか。そういった「人生感」をよく選手に対して話してきました。選手としては当然だが、「野球人としての人生」までを考えながら選手生活を送ってほしいと。この部分は、井上さんとすごく似ていますね。

前例を破る信念の強さ

©共同通信

©共同通信(写真=2014年、世界選手権の団体戦で日本男子を優勝に導き、選手に囲まれる井上康生監督)

――ただ、前例のない施策を行うと、反対意見も多いでしょうから、大変だったのではないでしょうか。井上監督は、2014年の世界選手権で史上初の代表選手派遣見送り(男子100キロ級)という決断もされましたよね。

井上 改革というものは、これまでになかったこと、まだ誰もやったことのないこと、そしてそれをやったことによって大きな刺激を与えていけるような形にしていかなければ、できないと思っていました。当時の男子100キロ級は、正直に言って(代表選考対象の国際大会で)負けても代表には選ばれるだろうという雰囲気が、ものすごく流れていました。ですから、そこに大きな電気針で刺激を与えたという形になりました。全階級出場が当然のようになっていましたし、常識でした。しかし、「世界で勝てる選手を選ぶ」と公言しているにもかかわらず、世界で勝てない選手を選ぶのは違うだろうと思いましたから、今までにない形であっても明確に示していくという形を取りました。ただ、それで後に必ず成功するという世界ではないので、大きな賭けでした。非常に多くの方々から批判も受けました(笑)。でも、これをやらなければ意識を変えていけないと感じている部分が非常に強かったので、思い切ってやらせてもらったというところがあったように思います。

池田 絶対に反発がありますよね。でも、五輪で勝つことが目標で、そこに焦点を向けての過程、道筋なんだから、そのレベルで戦えない選手は大会に代表として出さないというのは、筋が通っていると思いました。部分最適でその場しのぎで終わらせず、全体最適で過程を大切にして、選手の意識にも大きな影響を及ぼしたんでしょうね。大きな決断ですし、成功するかどうかも確証はないけれど、あとの責任は自分が負うという姿勢は、選手にも伝わるじゃないですか。やっぱり、大きな挑戦をする人は、すごい空気を作ります。ベイスターズで社長をやったとき、横浜スタジアムは閑古鳥が鳴いていたんです。だから、「僕が満員にする」と言いました。誰もが「無理だよ。何を言ってるんだ」という空気がありました。でもそのかわりに、「私の役割は満員にすることで、みんなの役割は勝つことだから、満員にしたら、必ず勝ってくれ」と言い続けてきました。みるみるファンとお客さんが増えて、本気でチームを変えようとしていることが少しずつ伝わって、5年後には選手たちが「次は自分たちの番です」って言い出してくれるようにまで、5年で意識が変わりました。

©VICTORY

©VICTORY――池田さんも改革に踏み切ったときに「何を言っているんだ」と思われていましたよね?

池田 そう。僕もすごく批判をされました。「野球の世界に素人が首を突っ込んで、何を言っているんだ」とかね。お客さんに向けたサービスの話や経営の話ばかりしていたから「選手のほうが大切なのに」とも言われました。チームや選手が大切なのは言わずもがなですよね。でも、実際のところは大きなお金が動く世界で選手の年俸も高いわけですから、球団として稼がなければ年俸を払えません。お金を儲けるために言っているのではなく、野球を面白くするために、巨額な年俸を払う余裕のある経営にするために、球団を健全経営しなければいけないから言っている……ということを、最終的には選手たちもいろいろな有言実行とともに、感覚から理解してくれるようになりましたけど。新しいことをやるか、やらないかという選択ではなく、そんなことはやらなくてはいけないに決まっていて、変化と結果の具現化とともに、新しいことの必然性を理解してくれるようになったんでしょうね。でも、最初はずいぶんとたたかれましたね(笑)。

井上 「伝統」は、非常に素晴らしい言葉ですけど、中身をよく見ると、良い物も悪い物もあるような気がします。通例だとか慣例は、昔であれば常識だったかもしれないけれど、今の時代に本当に適しているのかと考えると、ときに現代では非常識だったり、非常に邪魔なものになっていたりすることがあるように思います。ですから、今の時代(の状況)を読む力が非常に大事なのかなと私自身は感じています。現場のトップが、過去の慣例を変えないと現状から成長できないと感じている場合に、我々が伝統にひるんでいたら何も変えることができないと思い、決断しました。

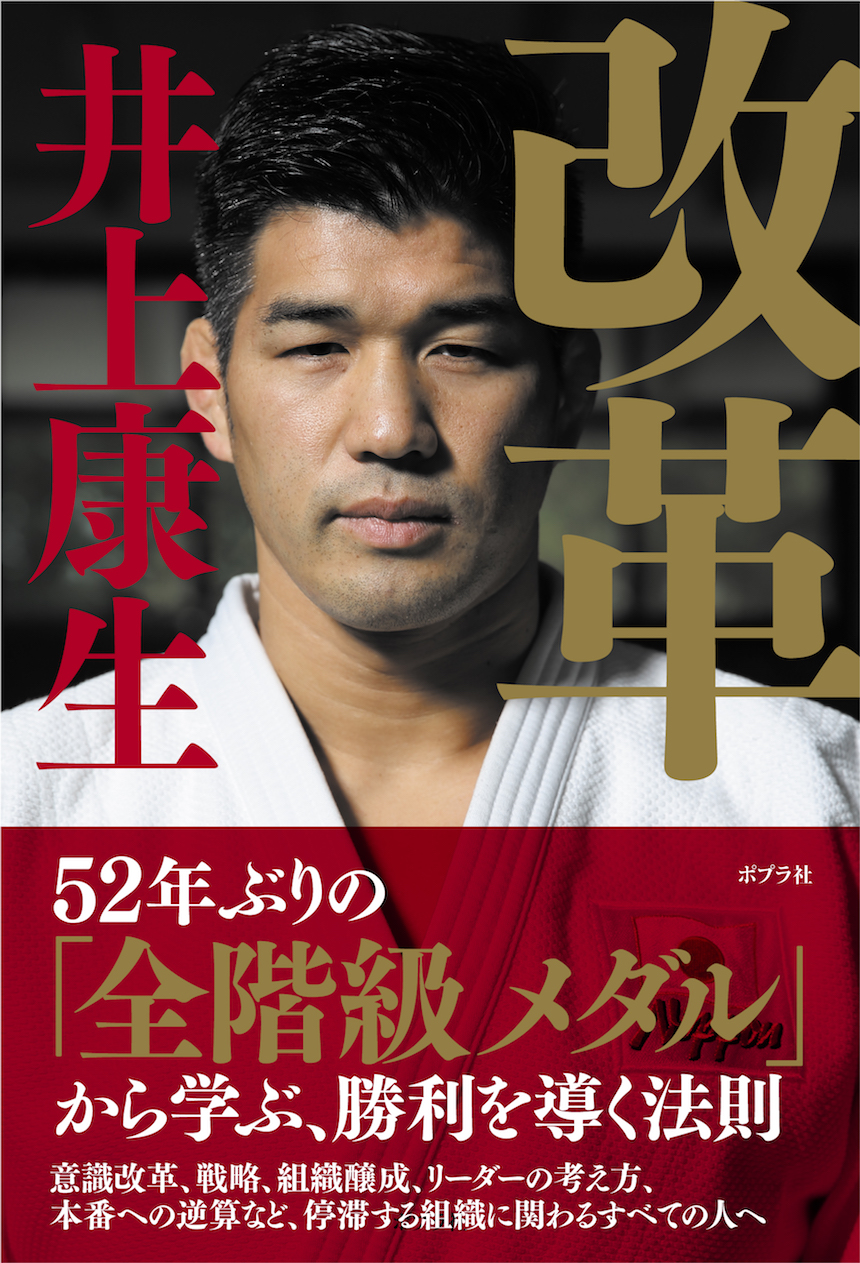

今回対談した2人の書籍がポプラ社より発売中

『改革』(著・井上康生)、『しがみつかない理由』(著・池田純)、それぞれが書いた書籍を読めば、今後連載される2人の対談内容の理解が深まります。

井上康生・著『改革』(本体1500円+税)は、「なぜ井上康生は日本柔道を再建できたか?」をテーマにロンドン五輪後からリオ五輪までの4年間の「井上改革」について記したものです。柔道に関心のある方だけなく、停滞する組織に関わる方などにも参考になる一冊です。

井上康生(いのうえ・こうせい)

全日本柔道男子監督。東海大学体育学部武道学科準教授。柔道家。シドニー五輪100kg級金メダル、アテネ五輪100kg級代表。2016年のリオデジャネイロ五輪においては、1964年の東京五輪以来となる「全階級メダル獲得」を達成する。同年9月に、2020年の東京五輪までの続投が発表された。著書に『ピリオド』(幻冬舎)、監修書に『DVD付 心・技・体を強くする! 柔道 基本と練習メニュー』(池田書店)がある。

池田純・著「しがみつかない理由」(本体価格1500円+税)は、「ベイスターズ社長を退任した真相」がわかる一冊で、赤字球団を5年で黒字化した若きリーダーが問う組織に縛られず、自分だけができることをやり抜く生き方について書かれています。

池田純(いけだ・じゅん)

1976年1月23日横浜市生まれ。早稲田大学商学部卒業後、住友商事株式会社入社。その後、株式会社博報堂にて、マーケティング・コミュニケーション・ブランディング業務に従事。企業再建業務に関わる中で退社し、大手製菓会社、金融会社等の企業再建・企業再生業務に従事。2005年、有限会社プラスJを設立し独立。経営層に対するマーケティング・コミュニケーション・ブランディング等のコンサルティングを行う。2007年に株式会社ディー・エヌ・エーに参画。執行役員としてマーケティングを統括。2010年、株式会社NTTドコモとのジョイントベンチャー、株式会社エブリスタの初代社長として事業を立ち上げ、1年で黒字化。2011年、株式会社ディー・エヌ・エーによる横浜ベイスターズの買収に伴い、株式会社横浜DeNAベイスターズの初代社長に就任。2016年までコミュニティボールパーク化構想、横浜スタジアムの運営会社のTOBの成立など様々な改革を主導し、5年間で単体での売上が52億円から100億円超へ倍増し、黒字化を実現した。2016年8月に初めてとなる自著「空気のつくり方」(幻冬舎)を上梓。