対談(2)日本サッカーの重大な課題は、「抽象化できないこと」である。五百蔵容×結城康平

10月10日のハイチ戦は、3-3と打ち合いの末引き分け。「相手がブラジルなら10失点している」と、ヴァイド・ハリルホジッチ監督も落胆を隠せない様子でした。試合内容を見ると、レギュラーの選手が出場しないと途端に約束事が見えづらくなり、適切なタイミングで適切なプレーができないシーンが散見されました。本対談で五百蔵容(いほろい・ただし)氏と結城康平氏が述べた「蓄積するヨーロッパと、そうでない日本」という趣旨の箇所は、はからずもハイチ戦で露呈してしまったようにも見えます。キーワードは「抽象化」です。(語り手:五百蔵容・結城康平 編集:VICTORY編集部)

ハリルホジッチのやり方は「守備的」か?

――まずは、2017年10月にニュージーランドおよびハイチと戦う日本代表について伺います。オーストラリア戦後の五百蔵さん結城さんの記事は大きなアクセスを記録したこともあり、様々な意見が飛び交いました。記事自体への意見はさておき、「ハリルホジッチのやり方は守備的だ」という意見もあったのですが、インサイドハーフに井手口陽介と山口蛍を置きアンカーに長谷部誠を起用する布陣はそんなにも「守備的」なのでしょうか?

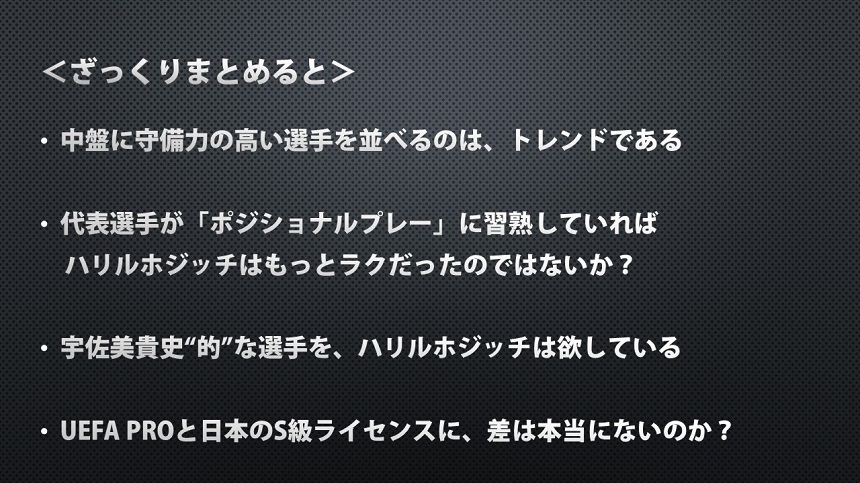

結城康平(以下、結城) 現代のサッカーのトレンドでいうと、プレミアリーグではチェルシーが中盤にカンテとバカヨコ、マンチェスター・ユナイテッドはマティッチとフェライニといった守備力のある選手を並べるケースも増えています。そういうトレンドを考えたとき、ハリルホジッチがやっていることって正道なんですよね。日本では「守備的すぎる」って意見が出ちゃうんですけど。

五百蔵容(以下、五百蔵) ハリルホジッチも実際そういう認識でやっていると思います、単に守備固めとかそういうことではなくて。

結城 中央のゾーンを2、3人で守ろうと思ったら、守備的な選手を使わないと耐えられないですよね。そのスペースの奪い合いが、勝敗に直結するのも事実で。

五百蔵 そう。だから僕、ハリルホジッチがサウジアラビア戦における柴崎岳についてどういう評価をしていたか気になっているんですよね。中盤を3センターでやるとすると、現状は長谷部誠、山口蛍、井手口陽介の3人が高い評価を得ている。恐らく、ハリルホジッチは何なら(ワールドカップも)この3人でいいと考えているのではないでしょうか。

――それはどういう部分を観ての評価ですか?

五百蔵 単純に守備力が高いだけじゃなくて、リンクプレーもできるのですよね。ハリルホジッチはゲームメーカーやエクストラプレイヤーを基本的にサイドに置くタイプなので、3センターに求める戦術的効果は恐らくマティッチやカンテのようなもの。発想は一緒。

結城 南アフリカワールドカップで、(オランダ代表の)ファンマルバイク監督がデヨングとファンボメルを中盤に並べたんですよね。「おいおい、さすがにやりすぎだろう」と当時は思ったのですが、今やトッテナムではエリック・ダイアーとビクター・ワニアマで組んでいたりする。プレスを仕掛けるなら、守備面で計算出来る選手を置かないと話にならないんです。リバプールのヘンダーソン、エムレ・ジャン、ワイナルドゥムにしても豊富な運動量に加え、3人とも守備力が非常に高い。

五百蔵 この傾向と、ポジショナルプレーとディフェンスの方法論を結びつけてチームづくりをするのって同期すると思うんですよね。要するに、ポジショナルプレーができれば中央はリンクマンだけでいい。守備ができて、リンクプレーができれば。どこに預ければいいかは、戦術上決まっているわけです。そこにプレーメーカーは必要ないんです。

結城 セルヒオ・ブスケツじゃなくて良くなったんですよね。それこそ、フェルナンジーニョでよくなった。

――その2人の違いを言語化すると、どういうところになりますか?

結城 ブスケツは1人のレジスタとしてもプレーすることが出来ますが、フェルナンジーニョは周りの選手にボールを預けることを必要とするタイプです。このちょっとした違いって実はすごく面白くて、要は中盤の底から密集地にいる選手に正確な縦パスを供給しなくても、ピン止めした状態で前の選手が比較的プレッシャーの少ない状態で降りてくることも出来るし、可変によってサイドにフリーの選手を生み出すこともできる。そうであれば、中盤の底に求められているのは打開することではない。要するに、中盤の底に難しい選択は求められていないというか。

五百蔵 自動化されつつあるというか、単純にいいパスがつけられればいいだけで。

結城 難しいことを考えながらスルーパスをひねり出す、それこそ選手時代のグアルディオラみたいな選手は、カードとしては合わない時代になってきていると思うんですよね。求められるのは、判断のスピードになってきている。

五百蔵 そういう選手がいれば何とか組み込みたくなるんだけど、現在は「チーム全体でゲームメイクできるように」作っていくことになっているから、2000年代的な意味でのゲームメーカーすら要らないという風になりつつある。そこで、日本はトレンドから丸ごと遅れているので。ハリルホジッチも本戦に向けて悩むのは、中盤をああいう構成にしたところで攻撃の展開がチームとしてちゃんと作れるのかというところ。

©Getty Images

©Getty Images日本代表に足りない“ポジショナルプレー”

――チームとして足りない部分が多いと。

五百蔵 たくさんある。これ、日本の選手がポジショナルプレーに習熟していたら、ハリルホジッチはすごくラクなはずなんですよ。

――ポジショナルプレーというは、具体的にどういうプレーのことですか?

五百蔵 現代的なポジショナルプレーとは、ピッチに対しどう人員を配置するか……その配置(ポジショニング)自体がビルドアップや守備、ポジティヴ/ネガティヴ双方のトランジションに対し、相互に影響を与えながら関連しあうようにチームとしての一貫した戦術的意図、プレーのサイクル、プレー原則が設計され、表現されているプレー。そのことで優位性を得ようとするプレーです。

一昔前はボールポゼッション時に正しいポジションを取りながらビルドアップやポゼッションを行ない、優位性を確保しようとするというふうに、ボールポゼッションのための概念として捉えられていました。が、グアルディオラのバルセロナがボールを失った場合のネガティヴ・トランジションをあらかじめ多層的に想定した配置上の工夫、トランジション時の継続的なグループワーク、古典的なポジショナルプレー、それら全て結びつける考え方、方法論を確立したことで現代サッカーを考えるに欠かせないものになりました。

結城 流動化していくフットボールの中で、常に変化していく「良いポジション」に解を生み出そうとしているのがポジショナルプレー、という言い方もできるかと思います。

五百蔵 日本でも「良いポジショニング」というのは攻守両面で「気が利く」ポジショニングという意味で重視されていますが、局面ごとの積み重ねではなく総合的な戦術的意図に基づき、様々な局面に対して応用可能な、一貫した定義や説明が可能なものとして確立されているとは言えないと思います。

ハリルホジッチは、厳密なポジショナルプレーを要求するタイプの監督ではないです。が、このプレーに習熟していればすんなり理解と実行が可能な戦術的ポジショニングを、日本のトップレベルにあっても多くの選手がやり損ねるという状況には苦しんでいるのではないかなと。

結城 モナコのベルナルド・シウバみたいな選手がいると違うと思うんですよね。ドリブルできて、ハーフスペースで受けられて、ゲームメイクもできる。

五百蔵 そういう選手が「君はこの場所にいれば、いるだけでも相手の組織としての動きを阻害できるし、戦術的にフリーにもなりやすいから、得意なプレーを生かせるよ」というところにハマれると、全然違ってくる。ハリルホジッチが小林祐希と柴崎岳に期待しているのは、そういうところだと思いますね。

結城 強度があって、相手を背負ってボールを受けられて、ある程度ボールをさばく能力もある。

五百蔵 自分で持ち出すこともできる。欧州レベルの戦術的なポジショニングにも習熟しつつある。高い強度の戦術的なサッカーの中で、テクニックやヴィジョンを活かせる選手になりつつある。

©Getty Images

©Getty Images豪戦、乾貴士のプレーはなぜ効果的だったのか?

結城 でも、実はそういうプレーが一番得意なのは乾貴士なんじゃないかって気もするんですよね。こないだの試合を見ていて、そういう資質を一番持っているのは乾じゃないかと。

五百蔵 オーストラリア戦の戦術が機能したのは、乾が戦術的なポジショニングを分かっていたからですよね。

結城 乾のところでまずボールを奪われないし、トランジション時にはシンプルにやろうという意識も高い。

五百蔵 相手の開いたセンターバックの前に立つことの意味や、ウイングなのにあえてワイドに開かないということの意味が、乾はわかっていると思うんです。オーストラリア戦、彼に替えて原口元気を投入した意図もそう。原口もわかっている選手。そこに立っていることの意味をわかってプレーしている。

――センターバックの前に立つことの意味は、どういうところでしょう?

五百蔵 オーストラリアのCBはポゼッション時にワイドに開きます。ボールを中央から動かす場合はだいたいボックス幅に広がって、ハーフスペースの周辺に立ちます。このことで自チームのWBと中央のDH、日本陣側のハーフスペースにいるアタッカーへのパスコースを得ることができます。乾はこの開いたCBの前に立っていました。

このポジショニングによって、まずオーストラリアが一番ほしい、また日本にとって一番危険な位置にいるハーフスペースのアタッカーへのパスコースが消せます。そのことで、日本のSBやインサイドハーフが残ったパスの受け手であるWBとDHに積極的にプレッシングを仕掛けることができるようになるだけでなく、ボールを奪った直後に乾がオーストラリア陣ハーフスペースにいることになる。

ここにボールを出せば、乾の前にはCBが一枚しかいませんし、彼は相手が一枚ならボールキープや突破を容易に狙えるドリブラーなので、大きなチャンスが生まれます。WGがどこに立つか、というだけで攻守両面でこれだけの効果が期待できる。これこそが、戦術的なポジショニングです。

結城 乾と原口は、ハリルホジッチの中でかなり重要な選手ですよね。ウイングとしてというより、攻撃の起点。外に逃げ場を作る選手。ただ、大迫勇也に関して言うとトップレベルのDF相手にボール収まるのかってところはありますが。

五百蔵 ザッケローニ時代の前田遼一も、あのサッカーにおいては一番適応しているフォワードだったんですけど、国際レベルにおいてはクサビになれないので最終的には選択されませんでした。

あの時期、前田のアッパーバージョンとしてザックが選択したのが大迫で。最終的にセンターフォワードとして完全に固定するには至っていませんでしたが、今はその任を担える存在に成長してきました。ただ、世界のサッカー全体のレベルは上がっていますから、恐らく大迫はかつての前田と同じ苦悩に直面するように思います。

結城 ハリルホジッチのあのサッカーにおいて、FWがクサビをどれだけ受けられるかは試合結果に直結するほど重要ですね。大迫もセンターフォワードができる選手かというと。

五百蔵 セカンドストライカーであれぐらいできる選手がいると、チームとしてはとてもいいんですが。

©Getty Images

©Getty Images求められる宇佐美貴史“的”な選手

結城 柴崎も本当はセントラルハーフで使いたいんでしょうけど、現状のスペインリーグではトップ下にしなくてはならない。守備のところや組み立ての部分でちょっと足りなかったりするので、攻撃力を活かすなら前だろうということになっている。

五百蔵 柴崎についてもそうですし、ハリルホジッチはいろんなことを考えていると思うんですが、宇佐美貴史にはだからもうちょっとこだわるんじゃないかと思うんですよね。絶対に彼を欲していると思うんですよ。

結城 レスターで言うところの、リヤド・マフレズに近いですね。中に入りながらチャンスメークをこなして、何よりボールをタメてくれるからチームにとって時間を作れる。カウンターにカウンターを合わせられない為には、時間を生むカードが必要です。

五百蔵 ハリルホジッチが考えているのは、そういうエクストラプレイヤーをサイドに置いて、その選手が守備の穴になっても許容する。なぜかというと、その選手が穴になることで相手がチャンスメイクを期待するエリアに引き込み、そこでボールを奪い返す、引き込まれてバランスを崩した相手にカウンターを見舞う、というメカニズムは作れるかなと。アルジェリアはそういうチームでしたが、だから宇佐美自身でなくとも、宇佐美“的”な選手にはこだわるかなと。

結城 宇佐美にできないことが乾にはできますが、宇佐美にしかできないことがあるのも事実ですからね。彼も使えるのが理想だと思います。

五百蔵 誰が宇佐美“的”なポジションを得るのか。そういうプレーヤーが一人でも出てこないと、グループリーグ突破は厳しいかな。そういうプレーヤーがいて初めて中央に守備的なリンクマンで固めることの意味が出てくるわけで。それがないと、守り続けて終わり。

結城 トップレベルのチームとやったとき、ボランチに天才肌の司令塔を置く余裕はないんですよね、残念ながら。ポルトガルもフランスもフィジカルのある選手を真ん中に並べている時代、そんな余裕はもうないと思います。

五百蔵 そこにプレーメーカーがまた置かれるのだとしたら、次の段階だと思うんですよね。要するに、現代のミッドフィールドでプレーする選手として守備もできなきゃいけない、リンクマンもできなきゃいけない、できるよという選手がすごくたくさん出てきて、その中で違いを生み出す必要が出てくる。守備もでき、リンクマンにもなれ、プレーメーカーもできるという選手が恐らく出てくると思います。

結城 そうですね、よりいろいろできる選手ですね。デブライネもそうですし、ポグバとかもその域の生き物というか。

五百蔵 そう、現時点ですでに何人か出てきている、そういう選手。

結城 ボールをさばけて、守備ができて、前にも運べて、プレーメークもできる何でも屋。そういう選手が現れ始めているわけですよね。そんな中なので、(日本がボランチに攻撃的な選手を起用するのは)実際なかなか厳しいってのはありますね。

五百蔵 そして、その流れに日本サッカーは乗れていない。選手にただ「こういう選手になれ」と教えれば済むのではなく、そういう選手が生まれるのは全体の戦術的な状況によって要求されるとか、そういう戦術が組まれるようになったから相互作用の中で生まれるというのが前提にあるので。その逆の場合もありますけど。スプリント能力・持久力・回復力の高い選手がたくさん出てきたから、ワイドを何度もドカンと走らせられるようになるとか。

結城 突発的に出てくるものではないですよね。天才肌のトップ下は突発的に生まれるんでしょうが、全ての局面でどんなプレーでも完璧にこなせるような選手は。

五百蔵 要求される中でしか出てこない。

結城 デブライネなんかまさに「生み出された」選手ですし、ポグバもそうでしょう。なかなか、そういう環境じゃないと出てこないですね。

©Getty Images

©Getty ImagesUEFA PROと日本のS級ライセンス、差は本当にないのか?

五百蔵 日本にそういう環境はやっぱりないな、と思いますから。そういう選手がほしいなら環境を作る必要があって、JFAがそういった認識をしているかどうかはわからないですよね。

結城 単純に、追いついていないですね。ヨーロッパの最先端どころか、ちょっと遅れて追いかけている南米にもついていけていない。

五百蔵 それでいうと、このあいだ「UEFA PROライセンスと、日本のS級ライセンスに差はない」といった発言が記事になりました。「本当にそうなの?」とツイートしたら、UEFAのB級を受けている人からレスが返ってきて、「そんなことないです」という意見を寄せていただいたことがあって。

結城 比較対象がUEFA PROライセンスだからかもしれません。最終試験を見ただけのようなので、一面的な判断になってしまっているだけの可能性もありますが。

五百蔵 そうですか、UEFA PRO自体のレベルがそこまで高くないという可能性があるんですね。

結城 もちろん低くはないですよ。ただ、ドイツやイタリアの監督学校のほうがレベルは高いという話はよく聞きますね。UEFA PROはUEFAのなかではもちろんトップレベルですけど、ヨーロッパ全体のための組織なんで。各国の教育機関のほうがノウハウは詰まっているので、そういう意味でのレベルはすごく高いですね。

五百蔵 僕も具体的な話を聞いていて、向こうではB級ライセンスを取るのでも相当のコマ数のカリキュラムがあると。でも、日本だと全然少ないコマ数で同じクラスのライセンスが取れてしまうと。これで差がないのかと言われても、と。自分の大学時代の勉強を考えても、たとえば80コマの授業をみっちり受ける学生と20コマしか受けない学生とではインテリとしての質が全く変わってくる。となると、JFAの側はそもそも甘すぎるんじゃないかという。

結城 実際、UEFA PROのライセンスも最低240時間(実践的なトレーニングの講義は90時間)の講義受講が必要です。ドイツの指導者学校の話では、元プロ選手をアマチュアの戦術家がクラスのディスカッションでボコボコに論破するらしいですね。彼らはプロだろうとアマチュアだろうと女子チームの監督だろうと、才能があるものは引き上げていく。「この多様性の中で、本当に力を持った人間だけが残ることを期待している」という言い方をしていて。トッププロでやっていた人間でも、苦しい環境みたいですね。

――それこそ、若くして選手を辞めて監督を目指した人たちとやりあったり。

結城 しかも、そういう環境でトップ数人しか合格できないんですよね。足切りがある。「君は素晴らしい成績だったが、君より良い成績を残してくれた監督がいたんだ。来年また来てくれ」と言われるんですね。ユリアン・ナーゲルスマンなんかは、そういう競争を抜群の成績で勝ち抜いてきた訳で。

五百蔵 それぐらいは必要ですよね。

結城 僕もヨーロッパの大学院にいたのでわかるんですが、求められる基準はめちゃくちゃ厳しいんですよね。「ヨーロッパの人って日本よりハードワークしない」というような言われ方をすることもありますが、全然そんなこと無くて。本当に頭がよくて、さらにハードワークする連中がいる。一般人は確かにそこまでハードワークしないかもしれませんが、向こうの一流は日本の一流と比べても違うなと。

監督もそうだと思います。UEFAライセンスを保有する指導者の言葉を借りれば、「現代の監督は自分でどれだけ勉強できるかが成功のカギだと。素晴らしい監督が沢山いて、自分で学べる環境があって、その中で学べないならもう生き残れないよと。実際、グアルディオラもモウリーニョもクロップも、朝から晩まで戦術分析したりするのに、次の日の朝にはユースの試合も見たりするんですよね。

エバートンにいたロベルト・マルティネスも、カタルーニャ出身の監督なんですけど、負けた試合は原因が分かるまでずっと分析するらしいんですね。原因がわかるまで眠らない。そういう話を聞くと、日本にももちろん優秀な監督がいると思いますけど、ハードワークの面だけでもなかなか勝てないなって思いますね。よく勉強しているんですよね、彼ら。

<対談者プロフィール>

■五百蔵容

いほろい・ただし。株式会社セガにてゲームプランナー、シナリオライター、ディレクターを経て独立。現在、企画・シナリオ会社(有)スタジオモナド代表取締役社長。ゲームシステム・ストーリーの構造分析の経験から様々な対象を考察、分析。web媒体を中心に寄稿・発言しています。

■結城康平

ゆうき・こうへい。宮崎県生まれ、静岡県育ち。スコットランドで大学院を卒業後、各媒体に記事を寄稿する20代男子。違った角度から切り取り、 異なった分野を繋ぐことで、新たな視点を生み出したい。月刊フットボリスタで「Tactical Frontier」が連載中。

対談(2) 日本サッカーの重大な課題は、「抽象化できないこと」である。五百蔵容×結城康平

10月10日のハイチ戦は、3-3と打ち合いの末引き分け。「相手がブラジルなら10失点している」と、ヴァイド・ハリルホジッチ監督も落胆を隠せない様子でした。試合内容を見ると、レギュラーの選手が出場しないと途端に約束事が見えづらくなり、適切なタイミングで適切なプレーができないシーンが散見されました。本対談で五百蔵容(いほろい・ただし)氏と結城康平氏が述べた「蓄積するヨーロッパと、そうでない日本」という趣旨の箇所は、はからずもハイチ戦で露呈してしまったようにも見えます。キーワードは「抽象化」です。(語り手:五百蔵容・結城康平 編集:VICTORY編集部)

対談(3) サッカーとは、戦術を「無効化」するスポーツである。五百蔵容×結城康平

「ポジショナルプレー」「抽象化」をテーマにした前回・前々回の対談が大きな反響を頂戴した、五百蔵容(いほろい・ただし)さんと結城康平(ゆうき・こうへい)さんの対談。3回目となる今回のテーマは、「サッカーと戦術」です。サッカーより先にラグビーに触れた五百蔵さんにとって、サッカーとは「戦術で決まらない要素が多すぎるスポーツ」であるとのこと。どういうことなのでしょうか? さっそくご覧ください。(語り手:五百蔵容・結城康平 編集:澤山大輔[VICTORY編集部])

香川真司が思い描く日本代表のドルトムント化 「4-3-3は長くやっている」代表正GKは、川島永嗣でしかあり得ない。専門家がみる3つの理由日本は、いつまで“メッシの卵”を見落とし続けるのか?